关中平原在中国历史上长期占据重要地位。在商代时期,它不仅是商王朝的重要西疆,也是周人的兴起之地。至商末阶段,该地区呈现出多种文化交错分布的格局,其中如何区分在该地区分布的先周文化与商文化,成为学界关注的核心问题。以往考古研究主要通过分析物质遗存,尤其是青铜器铭文、器物类型、墓葬结构以及葬俗特征,来辨识这两类文化及人群。然而,对于关中地区商与先周的冶金传统,特别是对于制作技术与资源获取策略的比较研究,仍相对匮乏。这一不足,限制了对该区域青铜器生产体系的深入认识。此外,面对部分遭严重盗掘的墓葬中出土的残损铜器及碎片,如何确认其族属?传统的类型学手段也面临很大挑战。

西头遗址位于陕西省咸阳市旬邑县,是关中西部、泾河流域目前发现的最大规模商周时期聚落遗址。2021—2022年发掘甲字形大墓3座,其中M90规模宏大,墓室及墓道殉人多达43人,出土大量青铜器、玉器、骨器、原始瓷等,其等级之高在泾河流域商末墓葬中罕见(图1,图2)。

近期,中国科学院大学人文学院考古学与人类学系罗武干教授课题组与西北大学文化遗产学院豆海锋教授合作,针对西头遗址M90出土的11件青铜器和1件泥芯样品开展科技分析,结合SEM-EDS、MC-ICP-MS、 LA-ICP-MS及WD-XRF等多种手段,对M90青铜器的制作技术、矿料来源和铸造产地展开讨论,首次从资源与技术的角度揭示了商末关中平原商文化与先周文化之间的交互关系。相关成果以Ethnic identification of late shang bronze wares from the Guanzhong Plain: scientific analysis of bronze artifacts from M90 at the Xitou Site, Xunyi county, Xianyang City, Shaanxi Province为题发表于国际文化遗产保护与研究领域权威学术期刊Archaeological and Anthropological Sciences(《考古学和人类学科学》,SSCI、SCI、A&HCI索引)。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在读硕士研究生左添为论文第一作者,该研究由国家社会科学基金(编号:20VJXG018)资助。

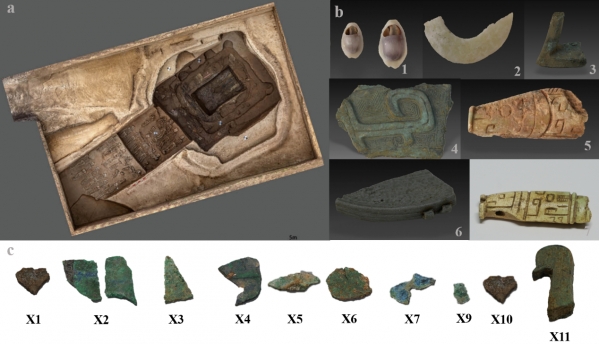

图2:(a) M90三维投影图 (b) M90出土的部分文物 (c) 本研究所用样品

图2:(a) M90三维投影图 (b) M90出土的部分文物 (c) 本研究所用样品

在制作技术方面,西头遗址出土的青铜器显示出铸造、退火以及退火后冷加工等多种金相组织特征。其合金类型包括Cu-Pb,Cu-Sn及Cu-Sn-Pb合金,其中高铅类器物的铅含量普遍较高,部分甚至超过40%。这一合金配比与殷墟四期青铜器高度吻合,符合商末以来殷墟商文化所代表的冶金传统。

在矿料来源方面,铅同位素分析表明,样品所采用的矿料主要来自华北与扬子两个地球化学省。值得注意的是,其中一件样品显示出高放射性成因铅特征,此类铅料曾广泛用于殷商王朝核心区域的青铜器生产。进一步对比显示,M90 所使用的铅料主要源自华北地球化学省,与殷墟四期青铜器的资源背景一致;而先周青铜器中来自扬子省的铅料占比则相对更高(图4)。此外,通过与老牛坡、孝民屯等冶炼遗址出土矿渣的对比分析,发现M90 与老牛坡遗址使用的铜料来源相似,而与孝民屯遗址的铅料来源较为一致。部分样品中检测到的高砷含量,也与老牛坡遗址的砷铜技术特征相吻合(图5)。微量元素分析结果显示,该批样品与殷墟四期青铜器中的锌(Zn)含量均显著低于先周青铜器(图6)。以上发现进一步证实,M90 墓葬出土青铜器与殷墟商文化之间存在密切的资源流通与技术联系,同时也反映出该地区与关中商文化之间的积极互动。

铸造产地上,铜象尊鼻(X11)样品的泥芯成分与当地陶器与本地土壤差异显著,反而与殷墟出土的陶范高度吻合,表明该器物很可能产自安阳,后传入关中地区随葬(图7)。

本研究不仅为识别商周之际关中地区墓葬青铜器族属提供了新的科技判据,也印证了商末周人东进扩张过程中商周势力的对峙与交流历史。该研究为理解商周更替时期的政治格局与文化融合提供了重要实物与科学依据。

中国科学院大学人文学院罗武干教授课题组长期从事冶金考古学研究,采用考古类型学和文化因素分析与科技分析相结合,综合解读古代青铜器物与青铜文化,以期获取更多的考古学潜在信息,致力于“加强对出土文物和遗址的研究阐释和展示传播,提升中华文明影响力和感召力”、“增强中国考古学在国际考古学界的影响力、话语权”。

文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s12520-025-02287-3